J'aime les propositions inusitées et n'ai donc pas résisté à l'invitation d'entendre le duo alto et contrebasse Akoz dimanche dernier au Dièse Onze. Ayant vu le jour en 2010 à Montréal, ce duo composé de Julie Salamagnou et Olivier Babaz propose un métissage des genres assez inusité. Jazz, tango, musique celtique, folklore de

l’île de La Réunion (le couple y ayant passé plusieurs années) se marient à une trame classique, par la combinaison d'instruments bien sûr, mais aussi par la façon dont sont traités les arrangements, souvent assez chargés au niveau contrapuntique.

Les atmosphères sont variées, passant de la rêverie au ludisme. Ainsi, on est pris d'une envie presque incontrôlable de taper du pied dans Brockville Buzz, on sourit franchement en écoutant The Grizzly Belly Dance, qui propose un intéressant jeu de pizzicatos, et on laisse l'esprit voguer sur l'Océan indien en écoutant La lune de Kala. C'est d'ailleurs probablement quand ils abordent ce registre métissé que les musiciens sont les plus novateurs. Grâce à un astucieux système qui permet à Olivier Babaz de jouer à la fois de la contrebasse et des kalimbas (aussi appelées sanzas ou pianos à doigts, selon la région africaine dont les instruments sont issus), certaines pages prennent une toute autre couleur. Kalimbaz devient un adroit mélange de textures, de registres et de genres, tandis que, dans un habillage contrebasse et kalimba, Take Five peut encore surprendre.

Les deux complices maîtrisent parfaitement leurs instruments. Justesse, fluidité de l'archet, précision des pizzicatos, sonorité toujours chaleureuse et ample sont toujours au rendez-vous. On souhaiterait peut-être qu'ils intègrent un peu plus de folie au propos, interagissent avec le public de façon plus directe (quelques souvenirs de la Réunion peut-être ou une démystification de la kalimba?), que l'altiste bouge sur scène (tâche passablement plus difficile pour le contrebassiste, bien sûr), que les rythmes tenaillent au corps, qu'on sente un peu plus le vent chaud souffler... surtout par une froide soirée hivernale.

On pourra entendre Akoz au Balattou le 13 mars (spectacle gratuit, présenté dans le cadre du festival Nuits d'Afrique) et de nouveau au Dièse Onze le 18 mars. Je vous les propose ici dans deux registres diamétralement opposés.

La musique et l’écriture ont été de tout temps les deux pôles de la vie créatrice de l'auteure. Ce site se veut donc un hommage à la musique (particulièrement classique) et à la littérature, mais aussi au théâtre et aux autres manifestations artistiques.

mercredi 29 février 2012

lundi 27 février 2012

Un léger désir de rouge

Toulouse a 28 ans. Trapéziste, elle participe à des tournées avec Odilon, son partenaire de scène et de vie. Jusqu'à ce qu'elle reçoive un diagnostic de cancer, y laisse un sein. Incapable de la soutenir dans ce combat, d'accepter la nouvelle topographie de son corps, ses limites, il quitte alors l'amazone, la laissant seule, face à l'envahisseur, à la solitude, au doute, à la douleur.

Toulouse a 28 ans. Trapéziste, elle participe à des tournées avec Odilon, son partenaire de scène et de vie. Jusqu'à ce qu'elle reçoive un diagnostic de cancer, y laisse un sein. Incapable de la soutenir dans ce combat, d'accepter la nouvelle topographie de son corps, ses limites, il quitte alors l'amazone, la laissant seule, face à l'envahisseur, à la solitude, au doute, à la douleur.« L’eau douce se noie dans l’eau de mer quand elle la rencontre. C’est dans l’ordre des choses. La Toulouse d’avant, l’amoureuse, l’amante, doit rentrer dans l’ordre des choses. Elle doit se couleur dans la Toulouse de l’heure, l’atteinte, la laide. N’est-ce pas, Moumbala? Mais l’amoureuse résiste. Il faut la lobotomiser, je dis, il faut extirper toutes les images de bonheur de son crâne, tous ses souvenirs de jouissance, pour qu’elle n’ait plus de sursauts d’espérance. »Le propos aurait pu tomber dans le misérabilisme, mais Hélène Lépine a su avec Un léger désir de rouge éviter tout écueil. D'abord isolée dans cette maison normande qui les a vu grandir, elle et sa fratrie improbable (chaque membre porte le nom de la vie dans laquelle il a été conçu), Toulouse se questionne, tente de se réapproprier son corps, son univers, en se confiant à Moumbala. Ces missives à ce correspondant imaginaire, à l'Afrique sublimée, double inversé, autant que les écrits de l'ancêtre François-Marie qu'elle fait siens lui permettront de s'ancrer, de s'encrer dans cette vie qui n'a que si peu à voir avec celle d'avant. Elle se redéfinit à travers une amitié naissante, des déchirements et des rapprochements familiaux, un appartement dans la grande ville, une nouvelle pratique de son art, avant de pouvoir s'ouvrir à la possibilité de redevenir femme, entièrement.

« Rien, sinon les mots. Sans les mots que je t’écris, Moumbala, sans ceux de François-Marie, je m’embourberais dans l’ornière des manques. Les mots, un socle. »

Toujours somptueuse, la langue d'Hélène Lépine se veut à la fois dénudée et chargée. Les phrases s'emboîtent parfaitement les unes dans les autres. Les images d'ici et d'ailleurs, d'hier et d'aujourd'hui nous transpercent aussi bien qu'elle nous transportent. On y perçoit le murmure de la nature, la berceuse du fleuve, le mouvement des oiseaux, les jeux des enfants, les voix de celles qui combattent dans le silence, de ceux qui croient encore pouvoir changer le monde, un geste à la fois. Toutes se répondent, de façon onirique, presque organique, en un contrepoint poétique au souffle d'une remarquable puissance.

samedi 25 février 2012

Qui de nous deux?

« Ce que je touche s’écroule », écrit Kafka dans son journal. Si je fais mienne cette phrase, c’est en pensant au présent. Le passé, le nôtre, qui ne fut pas toujours rose, avait une réalité que le présent n’a plus. Je me sens amputé. J’ai perdu le seul être au monde avec qui je pouvais converser même dans le silence. Voilà pourquoi je sens le besoin de ne pas me taire.

D'entrée de jeu ou presque, ce récit d'une tristesse et d'une tendresse entièrement assumées nous happe, nous bouleverse. On ne saura au final que bien peu de choses de l'aimée, cette femme avec laquelle Gilles Archambault a vécu pendant un demi-siècle, et c'est tant mieux. On comprendra pourtant à mots couverts que, même s'il ne lui a pas toujours dit, qu'il a préféré parfois se réfugier dans le travail ou l'écriture, il l'a chérie profondément. Sobres, délicates, refusant de tomber dans le pathos, ces pages dans lesquelles il apprivoise avec difficulté la solitude émeuvent certes, mais elles démontrent avec éloquence son indéniable maîtrise de la langue.

D'entrée de jeu ou presque, ce récit d'une tristesse et d'une tendresse entièrement assumées nous happe, nous bouleverse. On ne saura au final que bien peu de choses de l'aimée, cette femme avec laquelle Gilles Archambault a vécu pendant un demi-siècle, et c'est tant mieux. On comprendra pourtant à mots couverts que, même s'il ne lui a pas toujours dit, qu'il a préféré parfois se réfugier dans le travail ou l'écriture, il l'a chérie profondément. Sobres, délicates, refusant de tomber dans le pathos, ces pages dans lesquelles il apprivoise avec difficulté la solitude émeuvent certes, mais elles démontrent avec éloquence son indéniable maîtrise de la langue.On fermera le livre en rêvant d'un amour comme celui-là, en apparence banal, pourtant fondateur.« Vous continuez d’écrire? » m’a-t-on demandé hier.

Nulle agressivité dans le ton. Je ne pas que répondre. Je finis par dire que, puisque la vie me paraît vaine, l’écriture peut me servir. L’espace d’un instant, la recherche d’un mot, le souci de fuir l’apitoiement me distraira peut-être de mon désarroi.

jeudi 23 février 2012

Antiphonaire

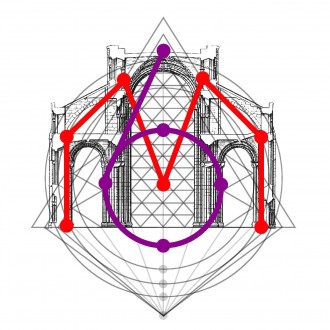

Magnitude 6, quintette de cuivres et batterie, présentait cette semaine un programme presque entièrement consacré à la musique de création, articulé autour du motet à 40 voix de Thomas Tallis, Spem in alium. Dans l’Espace Aline-Letendre de l’église du Gesù, un lieu particulièrement chargé d'histoire qui s'est révélé un écrin idéal, le programme proposait une expérience immersive, les huit haut-parleurs disposés autour des spectateurs permettant un adroit mariage entre musique acoustique et électroacoustique.

Huit œuvres étaient proposées, dont sept signées par des compositeurs vivants, incluant quatre premières, qui prolongeaient chacune à sa manière la page mythique de Tallis pour huit chœurs. Ainsi, Symon Henry a choisi d'utiliser la masse sonore et la spatialisation du lieu, créant une véritable œuvre in situ, Frédéric Lapointe a tiré parti de son écriture contrapuntique, Frédéric Demers de son harmonie et Sébastien Lavoie du matériau lui-même.

Le programme était structuré en deux parties, chacune introduite par une page servant d'ouverture, la première signée par Samuel Véro, tirée de la musique de scène pour L'Illusion de Corneille présentée l'automne dernier au Théâtre Denise-Pelletier, pastiche réussi mi-baroque mi-moderne (qui m'a fait regretter de ne pas avoir vu la production en question), la seconde une relecture du Veni creator grégorien de Walter Boudreau. D'entrée de jeu, la version pour quintette de cuivres et batterie de Nomade de Blaise Borboën-Léonard, mélange entre fanfare et métal, la batterie y étant traitée de façon contrapuntique plutôt que rythmique, rendait très floues les frontières entre les genres. Suivaient des créations de deux membres de Magnitude 6, Frédéric Lapointe (le batteur) et Frédéric Demers (un des deux trompettistes).

En trois mouvements unifiés par l'utilisation d'un motif récurrent, Les Passagers de la nuit prolongeaient l'héritage de Tallis par le truchement de l'harmonie jazz, tout en demeurant très structuré au niveau architectural. De façon générale, les cuivres y étaient traités ici de façon plus veloutée qu'éclatante, les rythmes devenant l'essentiel du motif en contrepoint, impulsion plutôt que pulsation. Comme son auteur, le boute-en-train Fred Demers (dont le personnage de Fred Piston, aux trompettes fantasques, a fait rigoler des milliers d'enfants), Action et recueillement instillait une forte dose d'humour au propos, l'idée d'antiphonaire étant d'abord transmise par des rires enregistrés traités en strates aux timbres distincts. Toute la pièce est conçue pour être prise au deuxième degré (filon assez rarement exploité il faut l'admettre), comme en témoignent citations du thème de Frère Jacques en mode mineur utilisé par Mahler dans sa « Titan », bribes décalées d'Au clair de la lune, relents de dixie, solo de batterie et duels de trompettistes. Le propos aurait pu être plus ramassé peut-être, mais on écoutait le sourire aux lèvres, presque malgré soi.

Métalloïde de Sébastien Lavoie s'est révélé particulièrement atmosphérique. Ici, la bande enregistrée dialoguait avec les instruments, les uns devenant le prolongement de l'autre, en une troublante symbiose, de laquelle se dégageait une véritable émotion. Nuances, textures, superpositions, spatialisation devenaient autant de façon de mettre en lumière la complémentarité des deux univers, mais surtout de toucher le spectateur.

Symon Henry a peut-être le mieux su investir le lieu dans gestes/libertés, exigeant peut-être une écoute plus active. Il a surtout su tirer parti du six secondes de réverbération du Gesù pour permettre la superposition de lignes mélodiques en quart de tons, qui donnaient l'impression de se fondre l'une dans l'autre dans leurs prolongements ou leurs attaques.

Grâce à la magie de la technologie (sept chœurs ayant été préenregistrés) et une interprétation d'une remarquable précision, le monumental Spem in alium, pierre angulaire du concept, a conclu la soirée avec brio. Après avoir passé la soirée au 21e siècle, la transposition aux cuivres de cette œuvre du 16e siècle a étonné par sa modernité et sa pertinence.

Huit œuvres étaient proposées, dont sept signées par des compositeurs vivants, incluant quatre premières, qui prolongeaient chacune à sa manière la page mythique de Tallis pour huit chœurs. Ainsi, Symon Henry a choisi d'utiliser la masse sonore et la spatialisation du lieu, créant une véritable œuvre in situ, Frédéric Lapointe a tiré parti de son écriture contrapuntique, Frédéric Demers de son harmonie et Sébastien Lavoie du matériau lui-même.

Le programme était structuré en deux parties, chacune introduite par une page servant d'ouverture, la première signée par Samuel Véro, tirée de la musique de scène pour L'Illusion de Corneille présentée l'automne dernier au Théâtre Denise-Pelletier, pastiche réussi mi-baroque mi-moderne (qui m'a fait regretter de ne pas avoir vu la production en question), la seconde une relecture du Veni creator grégorien de Walter Boudreau. D'entrée de jeu, la version pour quintette de cuivres et batterie de Nomade de Blaise Borboën-Léonard, mélange entre fanfare et métal, la batterie y étant traitée de façon contrapuntique plutôt que rythmique, rendait très floues les frontières entre les genres. Suivaient des créations de deux membres de Magnitude 6, Frédéric Lapointe (le batteur) et Frédéric Demers (un des deux trompettistes).

En trois mouvements unifiés par l'utilisation d'un motif récurrent, Les Passagers de la nuit prolongeaient l'héritage de Tallis par le truchement de l'harmonie jazz, tout en demeurant très structuré au niveau architectural. De façon générale, les cuivres y étaient traités ici de façon plus veloutée qu'éclatante, les rythmes devenant l'essentiel du motif en contrepoint, impulsion plutôt que pulsation. Comme son auteur, le boute-en-train Fred Demers (dont le personnage de Fred Piston, aux trompettes fantasques, a fait rigoler des milliers d'enfants), Action et recueillement instillait une forte dose d'humour au propos, l'idée d'antiphonaire étant d'abord transmise par des rires enregistrés traités en strates aux timbres distincts. Toute la pièce est conçue pour être prise au deuxième degré (filon assez rarement exploité il faut l'admettre), comme en témoignent citations du thème de Frère Jacques en mode mineur utilisé par Mahler dans sa « Titan », bribes décalées d'Au clair de la lune, relents de dixie, solo de batterie et duels de trompettistes. Le propos aurait pu être plus ramassé peut-être, mais on écoutait le sourire aux lèvres, presque malgré soi.

Métalloïde de Sébastien Lavoie s'est révélé particulièrement atmosphérique. Ici, la bande enregistrée dialoguait avec les instruments, les uns devenant le prolongement de l'autre, en une troublante symbiose, de laquelle se dégageait une véritable émotion. Nuances, textures, superpositions, spatialisation devenaient autant de façon de mettre en lumière la complémentarité des deux univers, mais surtout de toucher le spectateur.

Symon Henry a peut-être le mieux su investir le lieu dans gestes/libertés, exigeant peut-être une écoute plus active. Il a surtout su tirer parti du six secondes de réverbération du Gesù pour permettre la superposition de lignes mélodiques en quart de tons, qui donnaient l'impression de se fondre l'une dans l'autre dans leurs prolongements ou leurs attaques.

Grâce à la magie de la technologie (sept chœurs ayant été préenregistrés) et une interprétation d'une remarquable précision, le monumental Spem in alium, pierre angulaire du concept, a conclu la soirée avec brio. Après avoir passé la soirée au 21e siècle, la transposition aux cuivres de cette œuvre du 16e siècle a étonné par sa modernité et sa pertinence.

mardi 21 février 2012

Plus ça change...

Le Borodine de Nina Berberova m'a accompagnée lors de six allers-retours entre chez moi et la salle Bourgie. Je ne lis que très rarement des biographies, mais celle-ci, parce qu'elle était signée Berberova, justement, m'interpelait. On y apprend bien sûr quelque chose sur le compositeur, membre du Groupe des Cinq (que l'on devrait plutôt traduire par « puissant petit groupe », épithète apposée par Vladimir Stassov), mais qui a aussi pratiqué la médecine, la chimie, la traduction et s'est démené corps et âmes pour fonder une école de médecine pour les femmes - et ce, rappelons-le, en plein 19e siècle. (L'école a ouvert ses portes en 1872.) Il faut bien admettre que la grande force de ce petit roman réside dans le style si particulier de Berberova, qui propose un portraits par petites touches, suggéré plutôt qu'imposé, qui s'attarde sur les émotions plutôt que certains événements. « Attiré par l’art, il désirait la connaissance, une vie pleine dont il était lui-même une parcelle, pleine et belle. »

Le Borodine de Nina Berberova m'a accompagnée lors de six allers-retours entre chez moi et la salle Bourgie. Je ne lis que très rarement des biographies, mais celle-ci, parce qu'elle était signée Berberova, justement, m'interpelait. On y apprend bien sûr quelque chose sur le compositeur, membre du Groupe des Cinq (que l'on devrait plutôt traduire par « puissant petit groupe », épithète apposée par Vladimir Stassov), mais qui a aussi pratiqué la médecine, la chimie, la traduction et s'est démené corps et âmes pour fonder une école de médecine pour les femmes - et ce, rappelons-le, en plein 19e siècle. (L'école a ouvert ses portes en 1872.) Il faut bien admettre que la grande force de ce petit roman réside dans le style si particulier de Berberova, qui propose un portraits par petites touches, suggéré plutôt qu'imposé, qui s'attarde sur les émotions plutôt que certains événements. « Attiré par l’art, il désirait la connaissance, une vie pleine dont il était lui-même une parcelle, pleine et belle. »Quelle ne fut ma surprise d'y découvrir également ce passage sur les critiques, qui n'ont certes pas toujours été très tendres avec Borodine.

« Il lui semblait que jamais les poètes, les gens de lettres, même les peintres n’étaient attaqués et démolis aussi grossièrement, platement et effrontément que les compositeurs. Personnellement, il ne souffrait pas de ce qu’écrivaient sur lui les critiques russes, il ne faisait que s’étonner. Moussorgski, lui, en était malade. Cui, agacé, ripostait dans la presse. Stassov s’indignait, rivalisait de brutalité, parfois de grossièreté, avec les critiques eux-mêmes. Borodine s’étonnait qu’un homme respecté de tous, comme lui, un savant renommé qui avait été décoré, un compositeur reconnu à l’étranger fût dénigré en Russie, et comment! Étonnant. Cet homme que je vois dans la glace est fustigé par des imbéciles. Pourquoi? »Je dois admettre qu'il était assez saisissant de lire ces lignes, écrites pourtant en 1937, quelques jours après avoir transmis une copie légèrement révisé de mon billet Contre la paresse à la rédaction en chef du Devoir (je ne m'attends aucunement à être publiée, mais peu importe) et moins d'une heure après avoir échangé avec une certaine véhémence avec les deux techniciens de scène sur les impacts d'une critique destructrice, aussi bien sur les égos des interprètes (peut-être effectivement un peu plus fragiles que ceux de la moyenne, mais permettez-moi d'en douter) que sur la vente des billets. L'un des deux m'a raconté qu'il travaillait sur un gala un soir où l'on a rendu hommage à Gilles Latulippe, toujours passablement égratigné par la critique, qui le trouvait sans doute trop populiste. En acceptant les honneurs avec le sourire, il en aurait profité pour assener quelques punchs bien sentis, dont un qui soulignait (je paraphrase) que les critiques étaient aussi utiles aux artistes que les pigeons aux statues. Alors qu'Arion a essuyé deux critiques véhémentes et une seule positive pour son programme du week-end, plus effervescent que métaphysique peut-être, pourtant très bien rendu, cette synchronicité ne m'a semblé que plus que troublante.

dimanche 19 février 2012

Leçons de musique

Faire chanter l'instrument, pratiquer une écoute active, transmettre l'essence du compositeur, communiquer avec le public. Des évidences? Soyons réaliste, ce n'est pas tous les jours qu'un concert met en valeur ces préceptes de façon simultanée. J'ai été choyée car, dans une même semaine, j'ai pu vivre cette synchronicité à deux reprises: la première lors du récital d'Antoine Tamestit qui, après trois notes tout au plus dimanche dernier, m'avait convaincue que son alto possédait une voix et une personnalité propres, et la seconde, lors du concert de Menahem Pressler et ses amis jeudi soir.

La cohésion entre les instrumentistes présents n'aura pourtant pas primé. En effet, Markus Hadulla, partenaire deTamestit, n'a su me convaincre qu'à quelques reprises, plus particulièrement dans le Chostakovitch. Alors que le son de l'altiste se percevait comme un souffle parfaitement naturel, la sonorité du piano était trop souvent bloquée, comme si, une fois la note jouée, tout avait été dit. On ne pouvait même pas parler ici de son dur, mais plutôt de son étouffé après l'émission, comme si nous étions privés des harmoniques qui auraient dû s'y greffer.

Dans le cas des Quatuors avec piano interprétés jeudi, exactement le contraire. Le piano était d'une présence saisissante, les silences entre les accords prégnants, on percevait tout de suite une flexibilité dans la pulsation, qui ne nuisait en rien à la cohésion du propos. Mais cette fois, les complices étaient plutôt fades. Le violoniste manquait d'éclat, l'altiste se perdait trop souvent dans la masse sonore (j'ai pourtant entendu cette même altiste autrement plus présente sur plusieurs enregistrements de musique de chambre), seul le violoncelliste semblait vouloir dialoguer avec le pianiste. Pourtant, quelle leçon d'écoute de la part de Pressler, l'oreille tendue vers ce qui se passait à quelques pas de lui, même si l'on sentait bien qu'il restait le chef de cet équipage, premier parmi les égaux.

Il y a plusieurs années de cela, j'ai assisté à une semaine de cours de maître avec Pressler à Orford. Je m'étais inscrite en étudiante libre, pensant me glisser dans la salle une journée, peut-être deux. J'y aurai passé la semaine entière, me rappelle avoir joué pour lui deux mouvement de la Suite bergamasque de Debussy, dont le (trop) célèbre « Clair de lune ». La façon dont il travaillait le phrasé avec chacun, la beauté et la pureté du son à tout prix, la cohésion du discours musical, restent autant d'éléments qui font partie aujourd'hui de mon quotidien de professeur, d'interprète. Pressler a cet immense pouvoir de convaincre par l'exemple, de transmettre le geste par l'oreille, de rendre à la musique ses armes naturelles: transmettre, convaincre, toucher profondément l'auditeur. D'entendre Mozart, Dvorak puis Brahms sous ses doigts, m'a ramenée à l'essence même du langage musical. Il ne saura jamais combien je lui en serai éternellement reconnaissante.

La cohésion entre les instrumentistes présents n'aura pourtant pas primé. En effet, Markus Hadulla, partenaire deTamestit, n'a su me convaincre qu'à quelques reprises, plus particulièrement dans le Chostakovitch. Alors que le son de l'altiste se percevait comme un souffle parfaitement naturel, la sonorité du piano était trop souvent bloquée, comme si, une fois la note jouée, tout avait été dit. On ne pouvait même pas parler ici de son dur, mais plutôt de son étouffé après l'émission, comme si nous étions privés des harmoniques qui auraient dû s'y greffer.

|

| Courtesy of Indiana University |

Il y a plusieurs années de cela, j'ai assisté à une semaine de cours de maître avec Pressler à Orford. Je m'étais inscrite en étudiante libre, pensant me glisser dans la salle une journée, peut-être deux. J'y aurai passé la semaine entière, me rappelle avoir joué pour lui deux mouvement de la Suite bergamasque de Debussy, dont le (trop) célèbre « Clair de lune ». La façon dont il travaillait le phrasé avec chacun, la beauté et la pureté du son à tout prix, la cohésion du discours musical, restent autant d'éléments qui font partie aujourd'hui de mon quotidien de professeur, d'interprète. Pressler a cet immense pouvoir de convaincre par l'exemple, de transmettre le geste par l'oreille, de rendre à la musique ses armes naturelles: transmettre, convaincre, toucher profondément l'auditeur. D'entendre Mozart, Dvorak puis Brahms sous ses doigts, m'a ramenée à l'essence même du langage musical. Il ne saura jamais combien je lui en serai éternellement reconnaissante.

samedi 18 février 2012

L'Interrogatoire Pilate

Fiction historique, L’interrogatoire Pilate nous propose de relire l’histoire de la résurrection de Jésus autrement. Non pas de façon poétique sublimée comme l’avait fait avec un certain succès Jean-François Beauchemin dans Ceci est mon corps, mais en partant d’un point de départ réel, les rouleaux sur lesquels ont été inscrits le compte rendu tenu à Capri par Tibère sur « l’affaire Jésus », découverts par l’archéologue britannique John S. H. Sonwat en 2001. Le ton est donné par Mario Boivin dès le départ, qui trace les grandes lignes de cette découverte, avant de nous offrir un portrait des différents intervenants, tant du côté des interrogateurs que des appelés.

Parmi ces derniers, on retrouve bien sûr Ponce Pilate, mais aussi son épouse Claudia (qui Jésus avait traitée et qui défend l’homme plus encore que le saint), centurion et décurion (qui, peut-être, n’ont pas fait leur travail correctement car, quand on l’a descendu de la croix pour le mettre au tombeau, Jésus était-il bel et bien mort?), Marie Madeleine (qui ne laisse planer aucun doute sur les liens rapprochés entretenus) et Saul de Tarse, pas encore devenu Paul, d’un cynisme parfois décapant.

Si, dans la première partie du livre, on peine un peu à adopter le rythme imposé par l’auteur, dans la seconde, on se laisse volontiers emporter, tentant d’en tirer nos propres conclusions, en réalisant que, toutes ces années, au fond, nous nous étions peut-être posé les mauvaises questions.

Parmi ces derniers, on retrouve bien sûr Ponce Pilate, mais aussi son épouse Claudia (qui Jésus avait traitée et qui défend l’homme plus encore que le saint), centurion et décurion (qui, peut-être, n’ont pas fait leur travail correctement car, quand on l’a descendu de la croix pour le mettre au tombeau, Jésus était-il bel et bien mort?), Marie Madeleine (qui ne laisse planer aucun doute sur les liens rapprochés entretenus) et Saul de Tarse, pas encore devenu Paul, d’un cynisme parfois décapant.

« Ce matin-là, il ne voulait pas croire que le blasphémateur s’était relevé d’entre les morts. Il ne pouvait pas soupçonner qu’on avait emporté le corps de Bar Yossef. Aujourd’hui, il sait que Christus a marché pour se sortir de son tombeau. Caïphas ignorait que le blasphémateur n’a pas eu le cœur crevé ni les jambes brisées par vos légionnaires. »Présenté plus ou moins comme une pièce de théâtre (avec didascalies), L’interrogatoire Pilate questionne le lecteur, lui fait réaliser que, au fond, toute cette histoire de Sauveur et de foi n’est peut-être bien qu’une question de politique, de lutte de pouvoir, d’egos qui s’affrontent, qui tentent de démontrer sinon leur transparence du moins une certaine bonne volonté – histoire de ne pas se voir décapité par César. « De chaque issue de ce procès, je sortais perdant. Sachez-le, empereur », plaide Pilate.

Si, dans la première partie du livre, on peine un peu à adopter le rythme imposé par l’auteur, dans la seconde, on se laisse volontiers emporter, tentant d’en tirer nos propres conclusions, en réalisant que, toutes ces années, au fond, nous nous étions peut-être posé les mauvaises questions.

jeudi 16 février 2012

Commedia dell'arte

Vous savez combien j'aime faire disparaître les frontières entre les genres et c'est pourquoi j'ai accepté avec grand plaisir d'être la conférencière invitée de la prochaine série de concerts de l'Orchestre baroque Arion, demain soir, samedi soir et dimanche après-midi. Le programme musical permettra notamment de réentendre le violoniste Dmitry Sinkovsky, dont j'avais beaucoup aimé la fougue et le ciselé du geste l'année dernière, dans Vivaldi, et de découvrir des pages de Boccherini, Heinichen, Wassenaer et Pergolesi. Avant le concert, j'établirai des liens entre théâtre et musique, toutes les formes d'art ne pouvant que s'influencer.

Tous les détails ici...

Tous les détails ici...

mercredi 15 février 2012

Demandez la Recrue!

Je l’admets volontiers. Quand, le 31 janvier dernier, on a dévoilé la liste des titres finalistes du Prix des libraires du Québec, je me suis réjouie. Bien sûr, parce que tout ce qui touche le livre québécois de près ou de loin vaut la peine d’être célébré. Mais surtout parce que, sur les cinq retenus cette année, trois sont des premiers ouvrages – Arvida de Samuel Archibald, La marche en forêt de Catherine Leroux et Hongrie-Hollywood Express d’Éric Plamondon – et qu’un autre, Le sablier des solitudes, est le deuxième roman de l’une de nos recrues coup de cœur, Jean-Simon Desrochers. Cette liste démontre quatre fois plutôt qu’une que la jeune littérature québécoise (et les maisons d’édition qui choisissent de la défendre) se porte très bien; mieux, qu’elle rejoint – enfin – ses lecteurs.

En plein hiver québécois, nous avons pensé vous offrir un peu de soleil. Notre recrue du mois, L’ombre de l’olivier de Yara El-Ghadban, paru chez Mémoire d’encrier, nous mène entre autres à Dubaï, dans l’univers de Yur-Yur, 10 ans qui, comme toutes les petites filles de son âge, doit apprivoiser certains changements, mais aussi vivre avec certains questionnements liés aux lieux et aux circonstances. « Et même si la guerre est là, si la mort rôde ou emporte des êtres chers, la vie est plus belle et plus forte que tout. Tel est, peut-être, le message de Yuryur à ceux d’ailleurs qui posent un regard sur cette portion du monde qui voudrait tant connaître la paix », conclut notre collaboratrice Christine Champagne. L’auteure nous confie quant à elle dans ses réponses à notre questionnaire : « Il m'est difficile d'imaginer ma vie sans l'écriture, la lecture, et la musique (les trois sont inséparables). J'ai trop de questions sans réponses, trop de choses à dire, et trop d'images et d'expériences que je voudrais partager. C'est à la fois une partie fondamentale de mon identité, une forme de catharsis et ma façon d'être avec les autres, d'être dans le monde. »

Nous vous proposons en repêchage un roman historique qui nous permet de plonger dans l’univers médical du Québec, Les Cœurs tigrés d’Yves Morin, ainsi qu’une fiction historique, L’interrogatoire Pilate de Mario Boivin, qui offre une lecture intéressante des quelques semaines ayant suivi la résurrection de Jésus. Dans des registres entièrement autres, vous craquerez peut-être pour Sans antécédents de Sophie Bérubé, au rythme particulièrement haletant ou encore pour L’échappée des petites maisons, un roman de Marjolaine Bouchard aux allures de conte.

Qui a osé prétendre que février était le mois le plus long de l’année?

Découvrez le numéro courant de La Recrue du mois ici...

En plein hiver québécois, nous avons pensé vous offrir un peu de soleil. Notre recrue du mois, L’ombre de l’olivier de Yara El-Ghadban, paru chez Mémoire d’encrier, nous mène entre autres à Dubaï, dans l’univers de Yur-Yur, 10 ans qui, comme toutes les petites filles de son âge, doit apprivoiser certains changements, mais aussi vivre avec certains questionnements liés aux lieux et aux circonstances. « Et même si la guerre est là, si la mort rôde ou emporte des êtres chers, la vie est plus belle et plus forte que tout. Tel est, peut-être, le message de Yuryur à ceux d’ailleurs qui posent un regard sur cette portion du monde qui voudrait tant connaître la paix », conclut notre collaboratrice Christine Champagne. L’auteure nous confie quant à elle dans ses réponses à notre questionnaire : « Il m'est difficile d'imaginer ma vie sans l'écriture, la lecture, et la musique (les trois sont inséparables). J'ai trop de questions sans réponses, trop de choses à dire, et trop d'images et d'expériences que je voudrais partager. C'est à la fois une partie fondamentale de mon identité, une forme de catharsis et ma façon d'être avec les autres, d'être dans le monde. »

Nous vous proposons en repêchage un roman historique qui nous permet de plonger dans l’univers médical du Québec, Les Cœurs tigrés d’Yves Morin, ainsi qu’une fiction historique, L’interrogatoire Pilate de Mario Boivin, qui offre une lecture intéressante des quelques semaines ayant suivi la résurrection de Jésus. Dans des registres entièrement autres, vous craquerez peut-être pour Sans antécédents de Sophie Bérubé, au rythme particulièrement haletant ou encore pour L’échappée des petites maisons, un roman de Marjolaine Bouchard aux allures de conte.

Qui a osé prétendre que février était le mois le plus long de l’année?

Découvrez le numéro courant de La Recrue du mois ici...

mardi 14 février 2012

Les cascadeurs de l'amour n'ont pas droit au doublage

Oui, je sais, nous sommes le 14 février et l'amour doit en principe se conjuguer et au futur contes de fées plutôt qu'à l'imparfait. Mais vous me pardonnerez peut-être, je reste persuadée que les histoires d'amour qui se terminent abruptement, qui laissent des cicatrices, qui nous bouleversent de façon irrévocable, qui hantent pendant des semaines, des mois, des années, font de meilleurs livres.

Martine Delvaux, dont j'ai découvert avec plaisir la plume à travers Le bleu du ciel, publié dans Réinventer le 11 septembre et que je relirai assurément, l'a démontré admirablement avec son dernier roman au titre délicieusement décalé, Les cascadeurs de l'amour n'ont pas droit au doublage. La narratrice est québécoise, son ancien amant tchèque. Ils se sont rencontrés à Rome, apprivoisés, aimés, avant de se dévorer puis déchirer à Montréal, qu'une guerre de tranchées sournoise ne dynamite à la vitesse de l'éclair une relation qui semblait posséder tous les atouts de celles qui pourraient s'inscrire dans la durée et une certaine félicité.

Martine Delvaux, dont j'ai découvert avec plaisir la plume à travers Le bleu du ciel, publié dans Réinventer le 11 septembre et que je relirai assurément, l'a démontré admirablement avec son dernier roman au titre délicieusement décalé, Les cascadeurs de l'amour n'ont pas droit au doublage. La narratrice est québécoise, son ancien amant tchèque. Ils se sont rencontrés à Rome, apprivoisés, aimés, avant de se dévorer puis déchirer à Montréal, qu'une guerre de tranchées sournoise ne dynamite à la vitesse de l'éclair une relation qui semblait posséder tous les atouts de celles qui pourraient s'inscrire dans la durée et une certaine félicité.

Elle retourne sur les lieux mêmes du crime, là où tout a commencé, histoire de se défaire, un geste, un mot, une morsure à la fois, de cet amour dont elle ne reconnait plus les contours. « C’est l’Italie de notre première nuit, de nos vies entrelacées. Je suis venue les dénouer un fil à la fois, couper chacun des fils qui me relient à toi, te retirer tout ce que t’ai donné et que tu as bousillé. » Elle lui crache au visage cet amour dont il n'a pas su prendre la mesure, cette rancœur de ne pas avoir su lire à temps ce qui le rongeait, en phrases coup de poing, qui assomment autant qu'elles caressent. « Je ne sais pas si j’ai vécu cet amour pour pouvoir l’écrire, ou si je l’écris pour qu’il finisse par exister. »

On aura rarement pu aussi bien mettre des mots à la fois si précis et si universels sur l'ampleur d'un désastre. Cet amour a-t-il au fond seulement existé? N'a-t-il servi que de prétexte, de déclencheur? Peu importe au fond. Il aura permis à l'auteure de signer un très beau - même si viscéralement déchirant - livre.

Martine Delvaux, dont j'ai découvert avec plaisir la plume à travers Le bleu du ciel, publié dans Réinventer le 11 septembre et que je relirai assurément, l'a démontré admirablement avec son dernier roman au titre délicieusement décalé, Les cascadeurs de l'amour n'ont pas droit au doublage. La narratrice est québécoise, son ancien amant tchèque. Ils se sont rencontrés à Rome, apprivoisés, aimés, avant de se dévorer puis déchirer à Montréal, qu'une guerre de tranchées sournoise ne dynamite à la vitesse de l'éclair une relation qui semblait posséder tous les atouts de celles qui pourraient s'inscrire dans la durée et une certaine félicité.

Martine Delvaux, dont j'ai découvert avec plaisir la plume à travers Le bleu du ciel, publié dans Réinventer le 11 septembre et que je relirai assurément, l'a démontré admirablement avec son dernier roman au titre délicieusement décalé, Les cascadeurs de l'amour n'ont pas droit au doublage. La narratrice est québécoise, son ancien amant tchèque. Ils se sont rencontrés à Rome, apprivoisés, aimés, avant de se dévorer puis déchirer à Montréal, qu'une guerre de tranchées sournoise ne dynamite à la vitesse de l'éclair une relation qui semblait posséder tous les atouts de celles qui pourraient s'inscrire dans la durée et une certaine félicité. « Je voulais taper sur le clavier comme je t’avais embrassé, comme j’avais mordillé ton visage, parce que rien ne pouvait satisfaire l’envie que j’avais de toi, de faire l’amour avec toi, comme si ma vie en dépendait, m’abandonner à ton corps, me couler sous ta peau. »

Elle retourne sur les lieux mêmes du crime, là où tout a commencé, histoire de se défaire, un geste, un mot, une morsure à la fois, de cet amour dont elle ne reconnait plus les contours. « C’est l’Italie de notre première nuit, de nos vies entrelacées. Je suis venue les dénouer un fil à la fois, couper chacun des fils qui me relient à toi, te retirer tout ce que t’ai donné et que tu as bousillé. » Elle lui crache au visage cet amour dont il n'a pas su prendre la mesure, cette rancœur de ne pas avoir su lire à temps ce qui le rongeait, en phrases coup de poing, qui assomment autant qu'elles caressent. « Je ne sais pas si j’ai vécu cet amour pour pouvoir l’écrire, ou si je l’écris pour qu’il finisse par exister. »

On aura rarement pu aussi bien mettre des mots à la fois si précis et si universels sur l'ampleur d'un désastre. Cet amour a-t-il au fond seulement existé? N'a-t-il servi que de prétexte, de déclencheur? Peu importe au fond. Il aura permis à l'auteure de signer un très beau - même si viscéralement déchirant - livre.

dimanche 12 février 2012

Entre l'étreinte de la rue et la fièvre des cafés

Menant une carrière multiple d'écrivain, d'essayiste et d'artiste visuel (il signe d'ailleurs la très belle œuvre en couverture de son livre), Pierre Raphaël Pelletier aborde cette fois le récit, pour nous raconter l'histoire de M. R, son double, qui décide un matin qu'il doit s'extraire des brumes de l'alcool pour continuer à créer. Un jour à la fois, il redéfinit ses repères, doit accepter l'absence, essaie de reprendre pied en peignant, en écrivant.

Menant une carrière multiple d'écrivain, d'essayiste et d'artiste visuel (il signe d'ailleurs la très belle œuvre en couverture de son livre), Pierre Raphaël Pelletier aborde cette fois le récit, pour nous raconter l'histoire de M. R, son double, qui décide un matin qu'il doit s'extraire des brumes de l'alcool pour continuer à créer. Un jour à la fois, il redéfinit ses repères, doit accepter l'absence, essaie de reprendre pied en peignant, en écrivant. « Privé de mon poison, mon corps est devenu un lieu étrange où je dois tout réapprendre. »Même s'il possède une qualité inhérente d'universalité (nous connaissons tous quelqu'un qui a dû combattre, avec plus ou moins de succès, la tentation de l'alcool ou d'autres substances), ce récit aurait facilement pu devenir misérabiliste ou une série de lieux communs. Avec une grande adresse, Pierre Raphaël Pelletier a su éviter l'écueil et nous propose plutôt une ode aux petites beautés du quotidien: marches dans la ville, visites au musée, rencontres avec des amis, conversations au café.

« Autant de cafés, autant de petites histoires s’écrivent et prospèrent au gré des conversations jouissives, vagabondes, vacillantes, passagères, engageantes, laissées pour compte autour d’une table que l’on quitte à la hâte, de peur de s’y laisser prendre. »En admettant qu'il livre un combat contre le récit qu'il est en train d'écrire, qui semble vouloir lui échapper, dont il cherche à raffermir la forme, il aborde une réflexion sur l'écriture et le geste créateur dans son ensemble.

« L’écriture ne m’est pas plus facile. Ne s’écrit plus rien qui n’est passé au tamis du doute, ce qui m’astreint à un travail sans cesse à refaire. »

Dans une langue toujours travaillée mais jamais ampoulée, Pelletier se raconte, certes. Pourtant, le lecteur n'endosse jamais le rôle du voyeur. Il devient tour à tour témoin, confident, interlocuteur, conscient que tout ce qu'il accepte en même temps d'être berné, que le périple se révèle au fond plus grand que la somme de ses parts. Après tout, « les fictions sont les ruses d’une réalité qui se raconte. Les mots qu’elles nous insufflent sont de véritables puits de lumière. »

vendredi 10 février 2012

Xenakis Extremis

Choc en arrivant au concert présenté hier soir par l'ECM+: une file imposante se presse à la billetterie, dans l'espoir de rafler un billet de dernière minute et ce, même si le même soir, deux concerts étaient inscrits dans la série « Hommage à Ana Sokolovic ». Les médias et invités avaient été avisés le matin même que, si non réclamés, les billets promis se retrouveraient dès 19 h 15 à la vente. On sent l'effervescence, l'impatience même. Une salle multiple, comprenant aussi bien des étudiants du Conservatoire et des universités que des couples dans la soixantaine et des compositeurs. Chaque siège finira par être occupé et on ajoutera même quelques chaises à l'arrière du Théâtre Rouge du Conservatoire. Personne ne semble se soucier que le programme, consacré presque entièrement à Xenakis et, par surcroît, à la percussion, soit considéré assez pointu. Au fond, tant mieux, faisons fi des a priori et acceptons d'être déstabilisés!

Le percussionniste Olivier Maranda s'avance et se place devant la première configuration de percussions qui sera la sienne. On oublie trop souvent que les percussions ont offert un terrain de jeu idéal à Xenakis pour développer ses idées. En effet, quelle meilleure combinaison d'instruments peut démontrer toutes les gradations des nuances, du plus délicat pppp au plus fracassant ffff que des peaux. Dès les premières secondes de Rebonds, on sent l'interprète totalement en maîtrise de ses instruments. La précision du rythme est redoutable, mais néanmoins une respiration naturelle s'inscrit au cœur même de chacun des gestes. Cette qualité organique de l'interprétation permet de saisir facilement la structure de la pièce, de la voir s'ériger au fur et à mesure, en un saisissant concentré de l'esthétique de Xenakis, qui nous mène de la beauté presque discrète du plus petit geste à la violence qui se dégage des sommets sonores.

On plonge ensuite dans un autre registre avec Mycenae Alpha, conçue sur l'UPIC, l'étonnant outil compositionnel conçu par Xenakis, qui permet de dessiner le son avant même de le produire, grâce à un stylet qui glisse sur une planche, le tout reliés à un ordinateur. Après avoir visionné un court vidéo dans lequel Xenakis explique le logiciel, la transition se fait tout naturellement vers l’œuvre, qui se dessine littéralement devant nos yeux, par segments d'une trentaine de secondes à chaque fois, avant qu'elle ne se laisse découvrir par l'oreille. Les dessins possèdent une qualité artistique indépendante certaine, mais réaliser que des sons en apparence dissociés peuvent articuler un propos cohérent est particulièrement fascinant.

Antérieure à Rebonds d'une dizaine d'années, Psappha est écrite pour cinq groupes de percussions, même si c'est plutôt la densité du son, le registre qui sont travaillés, soutenus par une pulsation et non pas un complexe dessin rythmique. Était-ce l'effet de l'instrumentation, plus hétéroclite peut-être au niveau des textures, qui allie la qualité particulière des bois, le velouté des métaux et le côté plus viscéral des peaux, la saturation sonore (ou les commentaires complètement décalés, à voix haute, d'une voisine)? J'ai eu plus de difficulté ici à m’immerger dans l’œuvre. Néanmoins, je me suis entièrement laissée transporter par le dernier climax, particulièrement réussi, qui m'a donné l'impression assez troublante d'avoir été fracassée par la vague sur une plage déserte.

L'après-entracte était consacré à une juxtaposition percussions et baryton. Dans Kassandra (en première canadienne), Vincent Ranallo a démontré une époustouflante polyvalence de registres, passant avec aisance du personnage de Cassandre dans l'aigu au coryphée des vieillards d'Argos dans le grave. Si, selon les indications de Xenakis, le baryton - qui joue également du psaltérion - « doit éviter toute expression de sentiments » afin de pas intégrer de sous-texte contemporain au texte d'Eschyle, à aucun moment, je ne l'ai senti désengagé des personnages ou moins investi vocalement. Olivier Maranda s'est révélé un complice particulièrement à l'écoute, narrateur qui prolonge un propos, commente, soutient. (J'aurais apprécié ici que les textes soient partagés dans le programme, personne sans aucun doute ne maîtrisant dans la salle le grec ancien.)

Alors que je me demandais comment le chanteur pourrait interpréter une seconde œuvre, tant j'avais l'impression qu'il avait tout donné, j'ai compris que le jeune compositeur Gabriel Dufour-Laperrière avait décidé avec Peindre le cri de suggérer plutôt que de dire, la voix transmettant la musique d'objets plutôt que possédant une qualité organique. Habilement, il a su renverser la donne, laissant les percussions chanter (notamment par des jeux de résonances des métaux et l'utilisation d'archets sur les peaux) et la voix se moquer de ses habilités naturelles en se fondant dans la trame transmise par le dispositif électronique.

Le percussionniste Olivier Maranda s'avance et se place devant la première configuration de percussions qui sera la sienne. On oublie trop souvent que les percussions ont offert un terrain de jeu idéal à Xenakis pour développer ses idées. En effet, quelle meilleure combinaison d'instruments peut démontrer toutes les gradations des nuances, du plus délicat pppp au plus fracassant ffff que des peaux. Dès les premières secondes de Rebonds, on sent l'interprète totalement en maîtrise de ses instruments. La précision du rythme est redoutable, mais néanmoins une respiration naturelle s'inscrit au cœur même de chacun des gestes. Cette qualité organique de l'interprétation permet de saisir facilement la structure de la pièce, de la voir s'ériger au fur et à mesure, en un saisissant concentré de l'esthétique de Xenakis, qui nous mène de la beauté presque discrète du plus petit geste à la violence qui se dégage des sommets sonores.

On plonge ensuite dans un autre registre avec Mycenae Alpha, conçue sur l'UPIC, l'étonnant outil compositionnel conçu par Xenakis, qui permet de dessiner le son avant même de le produire, grâce à un stylet qui glisse sur une planche, le tout reliés à un ordinateur. Après avoir visionné un court vidéo dans lequel Xenakis explique le logiciel, la transition se fait tout naturellement vers l’œuvre, qui se dessine littéralement devant nos yeux, par segments d'une trentaine de secondes à chaque fois, avant qu'elle ne se laisse découvrir par l'oreille. Les dessins possèdent une qualité artistique indépendante certaine, mais réaliser que des sons en apparence dissociés peuvent articuler un propos cohérent est particulièrement fascinant.

Antérieure à Rebonds d'une dizaine d'années, Psappha est écrite pour cinq groupes de percussions, même si c'est plutôt la densité du son, le registre qui sont travaillés, soutenus par une pulsation et non pas un complexe dessin rythmique. Était-ce l'effet de l'instrumentation, plus hétéroclite peut-être au niveau des textures, qui allie la qualité particulière des bois, le velouté des métaux et le côté plus viscéral des peaux, la saturation sonore (ou les commentaires complètement décalés, à voix haute, d'une voisine)? J'ai eu plus de difficulté ici à m’immerger dans l’œuvre. Néanmoins, je me suis entièrement laissée transporter par le dernier climax, particulièrement réussi, qui m'a donné l'impression assez troublante d'avoir été fracassée par la vague sur une plage déserte.

L'après-entracte était consacré à une juxtaposition percussions et baryton. Dans Kassandra (en première canadienne), Vincent Ranallo a démontré une époustouflante polyvalence de registres, passant avec aisance du personnage de Cassandre dans l'aigu au coryphée des vieillards d'Argos dans le grave. Si, selon les indications de Xenakis, le baryton - qui joue également du psaltérion - « doit éviter toute expression de sentiments » afin de pas intégrer de sous-texte contemporain au texte d'Eschyle, à aucun moment, je ne l'ai senti désengagé des personnages ou moins investi vocalement. Olivier Maranda s'est révélé un complice particulièrement à l'écoute, narrateur qui prolonge un propos, commente, soutient. (J'aurais apprécié ici que les textes soient partagés dans le programme, personne sans aucun doute ne maîtrisant dans la salle le grec ancien.)

Alors que je me demandais comment le chanteur pourrait interpréter une seconde œuvre, tant j'avais l'impression qu'il avait tout donné, j'ai compris que le jeune compositeur Gabriel Dufour-Laperrière avait décidé avec Peindre le cri de suggérer plutôt que de dire, la voix transmettant la musique d'objets plutôt que possédant une qualité organique. Habilement, il a su renverser la donne, laissant les percussions chanter (notamment par des jeux de résonances des métaux et l'utilisation d'archets sur les peaux) et la voix se moquer de ses habilités naturelles en se fondant dans la trame transmise par le dispositif électronique.

mercredi 8 février 2012

Antoine Tamestit : cœur et âme avec son instrument

Considéré comme l’un des trois meilleurs altistes sur la scène

internationale, Antoine Tamestit a collectionné les premiers prix comme

d’autres accumulent des disques ou multiplient les destinations voyage :

concours Maurice Vieux à Paris en 2000 et William Primrose à Chicago en

2001, Young Concert Artists Auditions à New York en 2003, Concours

international de l’ARD à Munich en 2004 (il y remporte aussi le prix du

public et les deux prix spéciaux). Lors des saisons 2005/06 et 2006/07,

il est choisi New Generation Artist par la BBC, sacré révélation

instrumentale de l’année aux Victoires de la musique en 2007. Il se voit

attribuer le Föderpreis Deutschlandfunk et le prix du jeune artiste du

Crédit suisse l’année suivante.

En février 2007, en entrevue radiophonique avec Mario Paquet, Antoine Tamestit confiait pourtant que les défis d’un altiste en début de carrière restent de se faire connaître comme récitaliste, chambriste et concertiste, sans négliger les œuvres du 20e siècle et d’aujourd’hui, constituante essentielle du répertoire de l’instrument : « Il faut avoir envie de toucher à toutes ces musiques, de rencontrer tous les types de musiciens, qui viennent de toutes les écoles et tous les pays. Il est difficile de garder ce rythme et de continuer à travailler, d’avoir un idéal dans sa tête et de l’atteindre toujours. »

Cinq ans plus tard, il possède une feuille de route impressionnante, qui l’a conduit dans nombre de festivals de musique de chambre, du Domaine Forget à Jérusalem, notamment avec ses complices du Trio Zimmerman, le violoncelliste suisse Christian Poltera et le violoniste allemand Frank-Peter Zimmermann. Ses débuts avec le Philharmonique de Vienne sous la direction de Riccardo Muti en 2008 semblent déjà loin derrière. Il enseigne depuis quatre ans à la Musikhochschule de Cologne et compte à son actif un premier disque solo. Celui-ci jumèle la Deuxième Partita de Bach et la Sonate de Ligeti, un doublé Schnittke et Chostakovitch ainsi qu’un projet qui associe l’Arpeggione à des lieder de Schubert. Impossible d’avancer devant lui que l’alto, souvent jugé instrument ingrat, possède des limites.

« On se rend compte que le public est toujours très ouvert, qu’il peut découvrir de nouvelles choses si elles sont présentées d’une façon excitante, intéressante, particulière ou originale », explique-t-il de son domicile parisien, alors qu’il rentre tout juste de Chine. « Le public ne demande pas forcément qu’on rejoue les mêmes œuvres, mais les organisateurs ont souvent peur de la réaction de celui-ci, je ne sais pas très bien pour quelle raison. Souvent, les organisateurs nous diront “Oui, nous voudrions bien vous inviter, mais que pourrez-vous jouer?” ou “Un alto, ce n’est pas facile à vendre”… Pourtant, il existe un répertoire très varié, même s’il est vrai que nous n’avons pas d’œuvre phare de Beethoven, de Tchaïkovski ou de Dvořák, hormis des œuvres de musique de chambre. Pourtant, l’alto peut prendre toutes sortes de rôles. Le plus grand défi est de montrer sa passion aux organisateurs. »

En février 2007, en entrevue radiophonique avec Mario Paquet, Antoine Tamestit confiait pourtant que les défis d’un altiste en début de carrière restent de se faire connaître comme récitaliste, chambriste et concertiste, sans négliger les œuvres du 20e siècle et d’aujourd’hui, constituante essentielle du répertoire de l’instrument : « Il faut avoir envie de toucher à toutes ces musiques, de rencontrer tous les types de musiciens, qui viennent de toutes les écoles et tous les pays. Il est difficile de garder ce rythme et de continuer à travailler, d’avoir un idéal dans sa tête et de l’atteindre toujours. »

Cinq ans plus tard, il possède une feuille de route impressionnante, qui l’a conduit dans nombre de festivals de musique de chambre, du Domaine Forget à Jérusalem, notamment avec ses complices du Trio Zimmerman, le violoncelliste suisse Christian Poltera et le violoniste allemand Frank-Peter Zimmermann. Ses débuts avec le Philharmonique de Vienne sous la direction de Riccardo Muti en 2008 semblent déjà loin derrière. Il enseigne depuis quatre ans à la Musikhochschule de Cologne et compte à son actif un premier disque solo. Celui-ci jumèle la Deuxième Partita de Bach et la Sonate de Ligeti, un doublé Schnittke et Chostakovitch ainsi qu’un projet qui associe l’Arpeggione à des lieder de Schubert. Impossible d’avancer devant lui que l’alto, souvent jugé instrument ingrat, possède des limites.

« On se rend compte que le public est toujours très ouvert, qu’il peut découvrir de nouvelles choses si elles sont présentées d’une façon excitante, intéressante, particulière ou originale », explique-t-il de son domicile parisien, alors qu’il rentre tout juste de Chine. « Le public ne demande pas forcément qu’on rejoue les mêmes œuvres, mais les organisateurs ont souvent peur de la réaction de celui-ci, je ne sais pas très bien pour quelle raison. Souvent, les organisateurs nous diront “Oui, nous voudrions bien vous inviter, mais que pourrez-vous jouer?” ou “Un alto, ce n’est pas facile à vendre”… Pourtant, il existe un répertoire très varié, même s’il est vrai que nous n’avons pas d’œuvre phare de Beethoven, de Tchaïkovski ou de Dvořák, hormis des œuvres de musique de chambre. Pourtant, l’alto peut prendre toutes sortes de rôles. Le plus grand défi est de montrer sa passion aux organisateurs. »

lundi 6 février 2012

Contre la paresse

Je ne m'en suis jamais cachée: j'aime la musique contemporaine, l'effervescence de la scène musicale montréalaise, les mélanges de genres. J'ai besoin d'être déstabilisée, de ne pas tout comprendre, de me poser des questions quand je sors d'une création, d'en apprendre plus sur un compositeur, aussi bien en lisant sa biographie qu'en écoutant d'autres œuvres. Ainsi, après avoir visité l'expo Xenakis et assisté à un concert du NEM, j'ai ressenti la nécessité de m'approprier son catalogue en profondeur. J'ai d'ailleurs très hâte de retrouver l'univers du compositeur jeudi soir, alors que l'ECM+ interprétera quatre œuvres, toutes inspirées de différentes formes d’art, dont la première canadienne de Kassandra, mise en espace par Alice Ronfard. (Mario Gauthier explique ici pourquoi vous ne devriez pas rater ce concert.)

Je passe un certain nombre de minutes par semaine à apprivoiser les archives d'une grande richesse de Musiflots du Centre de musique canadienne (qu'on peut écouter en mode aléatoire), aime parler aux compositeurs émergents, échange mes coups de cœur avec un ami particulièrement intéressé par l'avant-garde américaine, amène quand je le peux un étudiant au concert. Je n'attends ici aucune salve d'applaudissements de votre part. Pour moi, ne pas fréquenter la scène contemporaine relève du non-sens. À l'époque de Mozart ou Beethoven, écoutait-on exclusivement du Gabrieli ou du Bach? Bien sûr que non. On se pressait pour entendre des œuvres dont l'encre n'était pas encore sèche (dans certains cas littéralement, Mozart étant réputé pour compléter la rédaction des parties solistes de ses concertos pour piano une fois le concert terminé). Liszt jouait certes des pages de ses prédécesseurs, mais aussi ses dernières créations ou encore celles de son contemporain Chopin, soutenait Wagner dans ses recherches. Rachmaninov défendait Scriabine et a même participé à une tournée-bénéfice, entièrement consacrée à son ami, quelques semaines après son décès.

Comment donc réussir à convaincre le public de cesser de se ruer sur les « incontournables » (personnellement, je ne suis plus capable d'entendre parler d'une énième version des Cinquième ou Neuvième de Beethoven) pour oser le dépaysement? Certainement pas en lisant les pré-papiers (généralement inexistants pour ce type d'événements) ou les comptes-rendus de nos critiques locaux. Quelques exemples récents m'ont laissée plus que perplexe. Ainsi, en novembre dernier, La Presse titrait « Opérabsurde » au lendemain de la reprise des Aventures de madame Merveille. Une (heureusement) courte critique lapidaire révélait notamment: « Les histoires elles-mêmes sont absurdes, à dormir debout, le texte est d'une incroyable indigence et la musique, instrumentale comme vocale, se ramène aux effets les plus éculés. À 20 h 10, l'un des personnages lance élégamment : « C'est plate! C'est encore plate! » Il ne pouvait mieux décrire cette honteuse perte de temps, d'argent et d'énergie. » (Le critique du Devoir, assis à côté de moi ce soir-là, a nuancé un peu mieux son propos, titrant « Amusant mélange des genres ».) La dernière œuvre de Nicolas Gilbert a suscité le même genre de propos: « Ma première réaction en sortant de la Chapelle du Bon-Pasteur pour chercher un taxi dans le vent glacial de la rue Sherbrooke se résume en quelques mots : Quelle perte de temps! » et « À un moment donné, j'ai dû, moi aussi, ramasser quelque chose par terre : mon programme m'était tombé des mains... parce que je m'étais endormi. » La veille, en évoquant le concert du Quatuor Molinari présenté par la SCMQ, le journaliste de The Gazette titrait « No premiere on the program, thank heaven », choix qu'il justifie ensuite en invoquant que, pour une fois, on n'avait pas affaire à des « premières jetables ». Mais admettez avec moi que le mal est fait et que le lecteur lambda en a profité alors pour concentrer ses attentions sur les derniers potins concernant Rihanna ou un quelconque scandale hollywoodien.

Peut-on éviter ce genre de glissements? Sans doute. Les trois plus influents critiques montréalais n'ont jamais caché leur amour du répertoire romantique et postromantique et adorent comparer ce qu'ils entendent aux enregistrements qu'ils jugent mythiques. Soit. Ne pourrait-on pas considérer de confier les concerts baroques et contemporains à d'autres collaborateurs, qui sauraient parler de ce qu'ils ont entendu de façon plus pertinente, en utilisant un vocabulaire adéquat? Cela ne sous-entend évidemment pas de rédiger des articles bienveillants ou d'entretenir des relations de copinage avec les organisations concernées. Même si un critique ne peut par définition être objectif - après tout, on attend de lui qu'il prenne position -, il possède (souhaitons-le) une éthique professionnelle.

J'aimerais croire que la situation peut changer, que la blague éculée « Tout le monde se connaît en musique contemporaine, ce sont toujours les mêmes 30 personnes dans la salle! » cesse d'être véhiculée, sourire en coin, qu'un jour, on puisse demander à l'homme de la rue de nommer un compositeur d'ici - un seul - et entendre autre chose qu'un silence ennuyé. Surtout, n'invoquez pas ici mon idéalisme.

NDLR. En complément, vous voudrez sans doute (re)lire la lettre du compositeur Michel Gonneville, transmise en 2010 au Devoir, « Pour une chronique de la création musicale québécoise ».

Je passe un certain nombre de minutes par semaine à apprivoiser les archives d'une grande richesse de Musiflots du Centre de musique canadienne (qu'on peut écouter en mode aléatoire), aime parler aux compositeurs émergents, échange mes coups de cœur avec un ami particulièrement intéressé par l'avant-garde américaine, amène quand je le peux un étudiant au concert. Je n'attends ici aucune salve d'applaudissements de votre part. Pour moi, ne pas fréquenter la scène contemporaine relève du non-sens. À l'époque de Mozart ou Beethoven, écoutait-on exclusivement du Gabrieli ou du Bach? Bien sûr que non. On se pressait pour entendre des œuvres dont l'encre n'était pas encore sèche (dans certains cas littéralement, Mozart étant réputé pour compléter la rédaction des parties solistes de ses concertos pour piano une fois le concert terminé). Liszt jouait certes des pages de ses prédécesseurs, mais aussi ses dernières créations ou encore celles de son contemporain Chopin, soutenait Wagner dans ses recherches. Rachmaninov défendait Scriabine et a même participé à une tournée-bénéfice, entièrement consacrée à son ami, quelques semaines après son décès.

Comment donc réussir à convaincre le public de cesser de se ruer sur les « incontournables » (personnellement, je ne suis plus capable d'entendre parler d'une énième version des Cinquième ou Neuvième de Beethoven) pour oser le dépaysement? Certainement pas en lisant les pré-papiers (généralement inexistants pour ce type d'événements) ou les comptes-rendus de nos critiques locaux. Quelques exemples récents m'ont laissée plus que perplexe. Ainsi, en novembre dernier, La Presse titrait « Opérabsurde » au lendemain de la reprise des Aventures de madame Merveille. Une (heureusement) courte critique lapidaire révélait notamment: « Les histoires elles-mêmes sont absurdes, à dormir debout, le texte est d'une incroyable indigence et la musique, instrumentale comme vocale, se ramène aux effets les plus éculés. À 20 h 10, l'un des personnages lance élégamment : « C'est plate! C'est encore plate! » Il ne pouvait mieux décrire cette honteuse perte de temps, d'argent et d'énergie. » (Le critique du Devoir, assis à côté de moi ce soir-là, a nuancé un peu mieux son propos, titrant « Amusant mélange des genres ».) La dernière œuvre de Nicolas Gilbert a suscité le même genre de propos: « Ma première réaction en sortant de la Chapelle du Bon-Pasteur pour chercher un taxi dans le vent glacial de la rue Sherbrooke se résume en quelques mots : Quelle perte de temps! » et « À un moment donné, j'ai dû, moi aussi, ramasser quelque chose par terre : mon programme m'était tombé des mains... parce que je m'étais endormi. » La veille, en évoquant le concert du Quatuor Molinari présenté par la SCMQ, le journaliste de The Gazette titrait « No premiere on the program, thank heaven », choix qu'il justifie ensuite en invoquant que, pour une fois, on n'avait pas affaire à des « premières jetables ». Mais admettez avec moi que le mal est fait et que le lecteur lambda en a profité alors pour concentrer ses attentions sur les derniers potins concernant Rihanna ou un quelconque scandale hollywoodien.

Peut-on éviter ce genre de glissements? Sans doute. Les trois plus influents critiques montréalais n'ont jamais caché leur amour du répertoire romantique et postromantique et adorent comparer ce qu'ils entendent aux enregistrements qu'ils jugent mythiques. Soit. Ne pourrait-on pas considérer de confier les concerts baroques et contemporains à d'autres collaborateurs, qui sauraient parler de ce qu'ils ont entendu de façon plus pertinente, en utilisant un vocabulaire adéquat? Cela ne sous-entend évidemment pas de rédiger des articles bienveillants ou d'entretenir des relations de copinage avec les organisations concernées. Même si un critique ne peut par définition être objectif - après tout, on attend de lui qu'il prenne position -, il possède (souhaitons-le) une éthique professionnelle.

J'aimerais croire que la situation peut changer, que la blague éculée « Tout le monde se connaît en musique contemporaine, ce sont toujours les mêmes 30 personnes dans la salle! » cesse d'être véhiculée, sourire en coin, qu'un jour, on puisse demander à l'homme de la rue de nommer un compositeur d'ici - un seul - et entendre autre chose qu'un silence ennuyé. Surtout, n'invoquez pas ici mon idéalisme.

NDLR. En complément, vous voudrez sans doute (re)lire la lettre du compositeur Michel Gonneville, transmise en 2010 au Devoir, « Pour une chronique de la création musicale québécoise ».

samedi 4 février 2012

Réinventer le 11 septembre

Peut-on réinventer un tel événement en fiction? C'est le pari qu'ont pris Annie Dulong (spécialiste de la question, à laquelle on doit le très beau Onze) et Alice van der Klei, en laissant une liberté presque totale aux collaborateurs qui se sont greffés à ce numéro 130 de la revue Moebius. Certains auteurs se sont concentrés sur les moments précédant la première attaque, d'autres ont choisi de donner la parole à des personnes n'ayant pas vécu l'événement, ce qui donne, en 15 textes aux sonorités distinctes, un panorama assez étonnant de ce moment qui a vu, peut-être pour la première fois, la puissante Amérique trembler.

Peut-on réinventer un tel événement en fiction? C'est le pari qu'ont pris Annie Dulong (spécialiste de la question, à laquelle on doit le très beau Onze) et Alice van der Klei, en laissant une liberté presque totale aux collaborateurs qui se sont greffés à ce numéro 130 de la revue Moebius. Certains auteurs se sont concentrés sur les moments précédant la première attaque, d'autres ont choisi de donner la parole à des personnes n'ayant pas vécu l'événement, ce qui donne, en 15 textes aux sonorités distinctes, un panorama assez étonnant de ce moment qui a vu, peut-être pour la première fois, la puissante Amérique trembler. Comme dans tout collectif, on réagit plus à certains textes que d'autres. Si je n'ai pas très bien saisi la pertinence de la réflexion nature/civilisation de Jean-François Chassay et ai été déstabilisée par la juxtaposition de deux voix de Mathieu Arsenault (préférant nettement la voix en italique, qui « commente » le premier texte), j'ai plongé sans réserve dans les univers de Martine Delvaux (qui se sert assez adroitement de citations du Prophète de Khalil Gibran pour articuler son texte), Madeleine Monette (une touchante histoire qui met en scène Halley, 10 ans, qui a honte de la méfiance qu'elle entretient envers Amir, rencontré à la patinoire), Annie Dulong (troublant portrait d'un membre de cette armée de policiers et pompiers qui s'est portée au secours des victimes) ou Jean-Simon Desrochers (seul auteur à avoir concentré son regard sur l'une des victimes directes). J'ai frémi en constatant que Patrick Tillard avait donné la parole à des enfants (« Maintenant quand je regarde un avion, je l'imagine percuter une tour », dira l'un de ceux-ci), apprécié la dextérité de la plume de Jérémie Leduc-Leblanc, salué le choix de Luc LaRochelle de transposer l'événement dans une autre zone de guerre, l'ex-Yougoslavie. En clôture de recueil, j'ai découvert la plume de Bertrand Gervais, Le onzième homme se voulant une réflexion aussi bien sur l'événement que le processus de création. J'y reviendrai assurément.

jeudi 2 février 2012

Qui d'autre...

À 77 ans, le grand Leonard Cohen vient tout juste de sortir un nouvel opus à la hauteur de ses dons de poète. De façon parallèle, son fils Adam s'extraie de son ombre, assume enfin que de suivre les traces d'un père - fût-il légendaire - n'est pas nécessairement une tare. Curieuse, j'ai écouté de larges pans de son album Like a Man, une relecture inspirée du Take this Waltz de son paternel, et ai craqué, tout simplement.

En partage, sa chanson What Other Guy...

En partage, sa chanson What Other Guy...

Inscription à :

Articles (Atom)